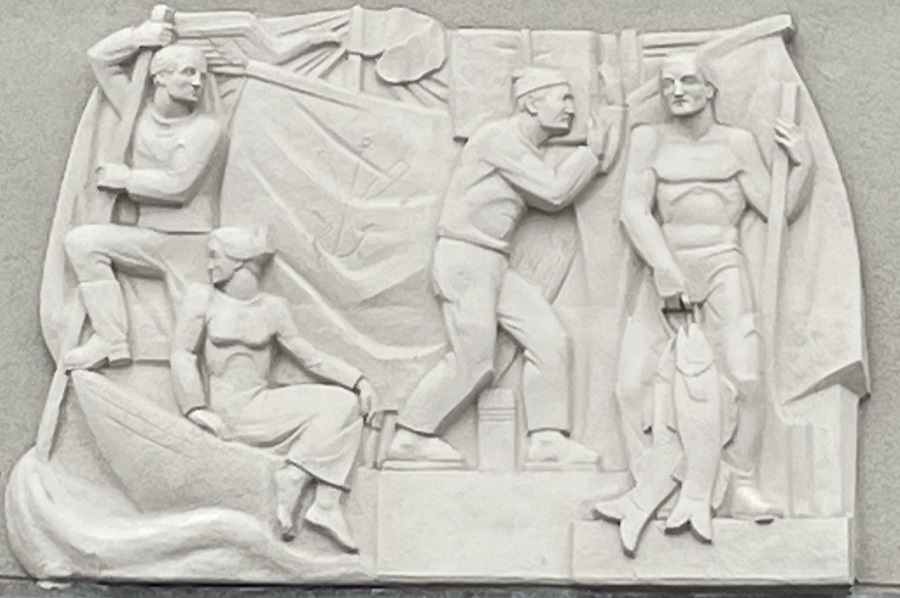

Auf der Marienbrücke erblicken wir auf dem Georg-Emmerling-Hof das Kunstwerk mit dem Titel Themroc vom Künstlerkollektiv Steinbrener/Dempf & Huber. Der titelgebende Film für das Kunstwerk Themroc aus 1973 erzählt in subversiver Weise die Geschichte eines Arbeiters (Michel Piccoli), der sich gegen die Tristesse seines Daseins wehrt und im Zuge dessen die Außenwand seiner Wohnung mit einem Vorschlaghammer einschlägt.

Wir bieten heute zwar keinen Anarcho-Kultfilm, aber der Rundgang ist absolute Premiere, denn Blitz, Donner und Regenschauer hatten wir noch nie bei einem ersten Rundgang.

UNSERE STATIONEN DES RUNDGANGS

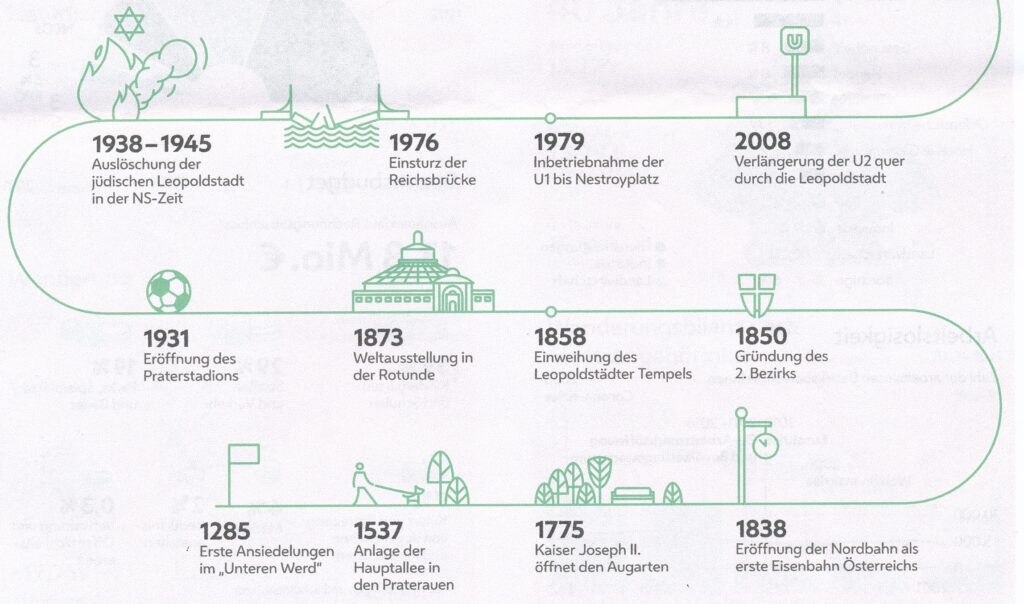

Am Start hatten Eva T., Brigitte D. und Karin C. das Wort. Für die Teilnehmer:innen suchten wir ein regensicheres Plätzchen und die Roten Spuren hatten einen großen roten Schirm für die Vortragenden, die in die Geschichte der Leopoldstadt eintauchten. Während es prasselte machten wir eine Zeitreise vom 13. Jahrhundert in die Jetztzeit.

Die Donauregulierung

Dazu wurden billige Arbeitskräfte wie Tschechen, Slowaken, Polen, Ungarn und Italiener angeworben. Sie hausten zuerst in Erdhütten und erst bei Winterbeginn wurden Baracken aufgestellt, rasch zusammengenagelt, ohne Heizung, ohne Waschmöglichkeiten und ohne Klosett. Diese hygienischen Verhältnisse lösten immer wieder Serienerkrankungen mit vielen Todesfällen aus. Mehr dazu…

Die sogenannte „Semmelanekdote“

Der Dramatiker und Schauspieler soll die Bühne einmal mit Semmeln anstatt von Hemdknöpfen betreten haben, um darauf hinzuweisen, dass die Semmeln zu dieser Zeit nur halb so viel wogen wie zwanzig Jahre zuvor, aber nicht weniger kosteten. Wegen Verhöhnung der Bäcker musste Nestroy eine Nacht in Arrest verbringen und sich am nächsten Tag öffentlich entschuldigen. Im Zuge dessen bedankte er sich auch gleich bei den Bäckern, weil sie ihm Semmeln durch das Schlüsselloch der Zelle gesteckt hätten.

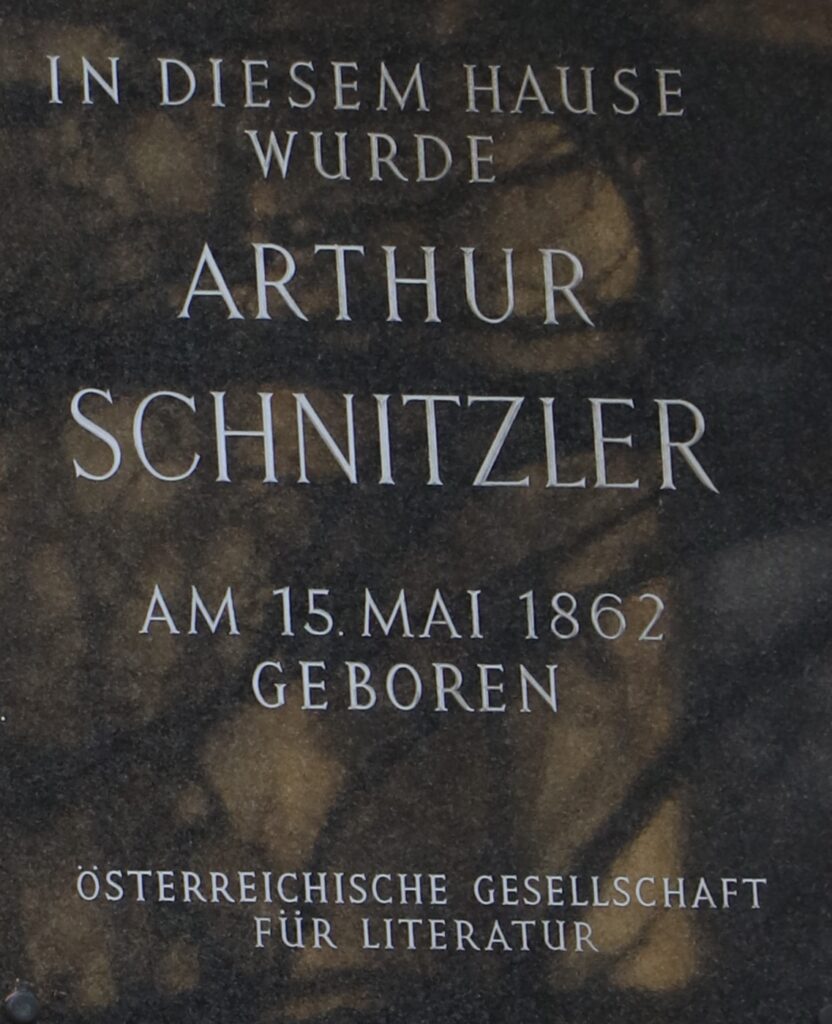

Die Doppelmoral der bürgerlichen Gesellschaft – Schnitzlers “Reigen”

Das Stück schildert in zehn erotischen Dialogen die „unerbittliche Mechanik des Beischlafs“ (der im Stück selbst nicht gezeigt wird) und sein Umfeld von Macht, Verführung, Sehnsucht, Enttäuschung und das Verlangen nach Liebe. Es zeichnet ein Bild der Moral in der Gesellschaft des Fin de Siècle ( eine kulturelle Bewegung war, die den kulturellen Verfall zu ihrem Objekt macht) und durchwandert dabei in einem Reigen alle sozialen Schichten vom Proletariat bis zur Aristokratie.

Wilde bürgerliche Proteste gegen das Stück, dass die “Doppelmoral der bürgerlichen Gesellschaft gerade zu vor den Vorhang zerrte” in der Reichspost vom 1. Februar 1921:

„Mit dem ‚Reigen‘ hat Schnitzler das Theater, das ein Haus der Freuden sein sollte, zu einem Freudenhause, zum Schauplatz von Vorgängen und Gesprächen gemacht, wie sie sich schamloser in keiner Dirnenhöhle abwickeln können. Schnaufende Dickwänste mit ihrem weiblichen Anhange, der den Namen der deutschen Frau schändet, sollen sich jetzt dort allabendlich ihre im wüsten Sinnentaumel erschlafften Nerven aufkitzeln lassen. Allein wir gedenken den Herrschaften das Vergnügen bald zu verleiden.“

Wohnen in Wien am beginnenden 20. Jhdt

Die Wohnsituation in Wien war eine der schlechtesten in ganz Europa. Die infektiöse Lungenerkrankung Tuberkulose wurde in vielen Ländern daher auch „die Wiener Krankheit“ genannt. Am 12. April 1917 wurden rund 555.000 Wohnungen gezählt. Davon waren rund 406.000 oder 73 Prozent Kleinwohnungen. Von diesen „Kleinwohnungen“ waren rund 30.000 selbständige Kabinette ohne jeden Nebenraum. Die aus Zimmer und Küche bestehenden Wohnungen der Vorkriegszeit hatten eine Fläche von 25 bis 28 Quadratmeter, bei Küche und Kabinett gar nur 16 bis 18 Quadratmeter.

In den vorzugsweise von Arbeitern bewohnten Bezirken war der Anteil an Kleinwohnungen, bis zu 90 Prozent und darüber. Auch die Ausstattung der Wohnungen war unzulänglich. Dies galt in besonderem Maße von den kleinen und kleinsten Wohnungen. So hatten nach der amtlichen Zählung aus dem Jahre 1919 92 % das Klosett auf dem Gang, 95 % die Wasserleitung auf dem Gang, nur 14 % hatten Gas eingeleitet und nur 7 % besaßen elektrisches Licht. – Der Julius – Bermann – Hof als Beispiel der Wohnbauprogramme der Stadt Wien.

Das jüdische Leben in der Leopoldstadt

Karin lieferte einen Bogen des Antisemitismus der über Jahrhunderte vom Kaiserhaus und der katholischen Kirche betrieben wurde. Eine Zusammenfassung dazu findet man in unserer Broschüre zum Rundgang.

Im Bild nebenan der Leopoldstädter Tempel.

Novemberpogrom in der Leopoldstadt – Während des Novemberpogroms wurde auch der Leopoldstädter Tempel am Morgen des 10. Novembers in Brand gesteckt und zerstört. Die beiden Seitentrakte blieben zunächst erhalten, aber alle Einrichtungen wurden geschlossen und geplündert. 1941 richtete die Israelitische Kultusgemeinde im rechten Seitentrakt ein Kinderspital, ab 1942 im linken Seitentrakt ein Kinderheim ein. Diese waren bis 1945 die einzigen Institutionen, in denen jüdische Kinder noch eine letzte, oft jedoch nur vorübergehende Zuflucht fanden. Viele der Kinder wurden direkt von hier aus in die Vernichtungslager deportiert und ermordet.

In der Leopoldstadt wurden 31.000 Juden während des NS-Regimes ermordet. „Zwei Drittel jener, die aus Wien deportiert wurden, lebten zuletzt in der Leopoldstadt.

Veza Canetti

Ab 1932 erscheinen Vezas Erzählungen in Fortsetzung unter Pseudonymen in der Arbeiterzeitung. Ihre Texte sind genau, ihre Sprache ist knapp und poetisch, fast lyrisch – für die damalige Zeit und für eine Frau ungewöhnlich. Später werden diese Texte als Kapitel zu dem Roman „Die Gelbe Straße“ zusammengefügt.

Das Bürgerkriegsjahr 1934 bringt auch für Veza viele Veränderungen. Sie hilft verfolgten Widerstandskämpfern. Die Arbeiterzeitung wird verboten. Veza gelingen danach nur mehr gelegentliche Veröffentlichungen in liberalen und bürgerlichen Zeitschriften. Sie tritt wieder der israelitischen Kultusgemeinde bei, heiratet Elias Canetti im jüdisch-sephardischen Tempel und zieht am Ende des Jahres nach dem Tod ihrer Mutter nach Grinzing. Angesichtes der nationalsozialistischen Verfolgung bemüht sich das Ehepaar Canetti um ein Einreisevisum für England und kann wenige Tage nach dem Novemberpogrom 1938 fliehen. Veza Canettis Roman „Die Schildkröten“ zeigt ihre Gefühls- und Gedankenwelt kurz vor ihrer Flucht nach London.

Das Geschäft mit dem Sex

Manchen Ecken, insbesondere in der Nähe des Praters, eilt der Ruf voraus eine lange Tradition als Ort sexueller Dienstleistungen zu haben. Da sich die Gegend um die heutige Praterstraße ab Ende des 18. Jahrhunderts zu einem Vergnügungsviertel entwickelte, entstanden dort auch zahlreiche Bordells, Stundenhotels und Nachtlokale. Gleichzeitig blühte das Geschäft mit dem Sex in der ganzen Stadt. Allein in der Wiener Innenstadt waren mehr (vor allem) Frauen in der Sexarbeit tätig (ca. 50.000), als heute in ganz Österreich (ca. 30.000).

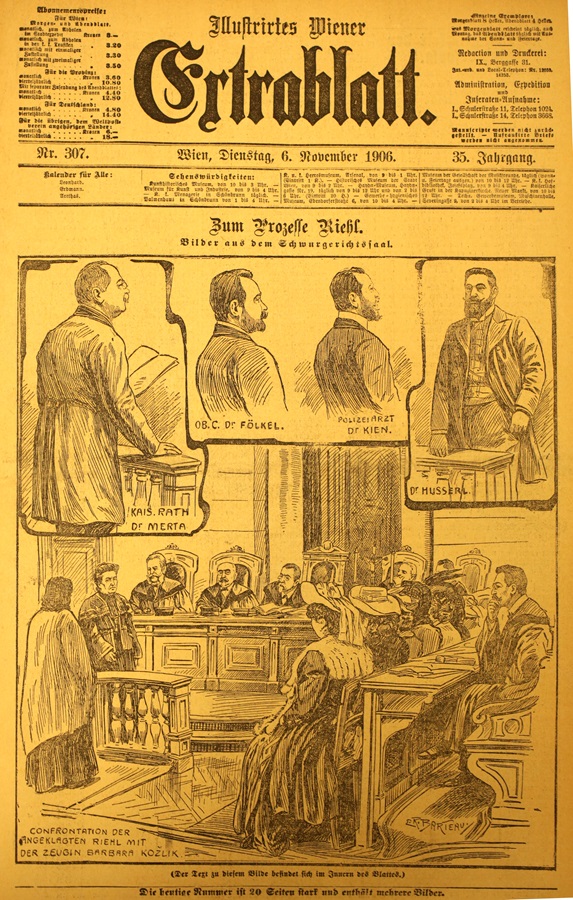

Die Verfolgung des Mädchenhandels durch die “Sitte”(npolizei) bildete die erste systematische internationale Polizeiarbeit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität, woraus sich später die Interpol entwickelte. Dass die Polizei in diesem Wiener Geschäft eine zumindest widersprüchliche Rolle spielte, illustriert ein Medienskandal um einen Prozess gegen die Bordellbesitzerin “Madame” Regine Riehl, der sklavenähnliche Zustände in ihrem Bordell vorgeworfen wurden. Im Laufe des Prozesses stellte sich heraus, dass hohe Polizeibeamte diese Praktiken gedeckt und davon persönlich profitiert haben.

Das Revolutionsjahr 1848 – Der Kampf um die Leopoldstadt in der Jägerzeile

Um 2 Uhr nachmittags am 28. Oktober 1848 begann der Kampf in der Leopoldstadt. Die sogenannte Sternbarrikade, welche aus einer doppelten steinernen Brüstung bestand, von welchen die vorderste in der Form eines Halbkreises den Zugang zum Platze des Pratersterns in die Jägerzeile verteidigte, war um 11 ½ Uhr von den Verteidigern ohne Kampf geräumt worden. Somit nutzte diese wichtige Barrikade nur den Belagerern, welche ihre Geschütze hinter dem Steinwalle vorteilhaft aufpflanzen und ihre Artillerie decken konnten. Wäre an dieser Stelle keine Barrikade gestanden, so hätten die Truppen ihren Angriff gegen die Jägerzeile vom offenen Platz des Pratersterns beginnen müssen und wären dem verderblichen Feuer aus den Häusern der Jägerzeile und der Batterie hinter der großen Barrikade, die nahe an der roten Sterngasse die ganze Jägerzeile sperrte, schutzlos bloßgestellt gewesen. Das Preisgeben der Sternbarrikade,

ohne sie zuvor zu zerstören, halten wir für den größten Fehler, welchen die Verteidiger an diesem entscheidenden Tage begangen. Erst um 2 ½ Uhr bewegten sich die Bärenmützen der Grenadiere vorwärts und schienen jetzt mit Verwunderung zu bemerken, dass die starke doppelte Steinmauer verlassen war. Eine Batterie rückte im Galopp gegen die Barrikade an, die Kanoniere stellten ihre Stücke hinter den Schießlöchern auf und eröffneten ein heftiges Feuer, welches zwei volle Stunden ohne Unterbrechung fortdauerte. Es wurde hier meist mit Granaten und Kartätschen geschossen.

Das Feuer war gegen die große Barrikade gerichtet, welche auf dieser Seite den Angreifern das letzte Hindernis entgegenstellte. Die Kugeln bestrichen die Jägerzeile der ganzen Länge nach. Der hartnäckigen Tapferkeit, die hier die Verteidiger zeigten, zollen alle Augenzeugen die gerechte Anerkennung. Hinter der Barrikade standen gegen hundert Mann, gemischt aus Überläufern, Nationalgardisten und Proletariern. In den Häusern der Jägerzeile war ein großer Teil des Freikorps postiert, welche von Zeit zu Zeit aus den Fenstern schossen. Die Munition wurde hier von den Verteidigern ziemlich gespart bis zum Augenblick, wo die Stürmenden an der rechten Seite der Straße durch die Biegung der Häuserlinie einigermaßen geschützt vorzurücken versuchten. Alle Versuche, die Barrikade in der Fronte anzugreifen, misslangen. In den Nebenstraßen wütete inzwischen der Kampf mit größter Heftigkeit. Die Barrikaden an den Eingängen der Fuhrmanns- und Stadtgutgasse wurden gleichfalls von der Seite der Allee mit Granaten und Kartätschen bestrichen.

Während in der Jägerzeile der Kampf mit gleicher Tapferkeit ohne Entscheidung fortwütete, war das Schicksal der Landstraße bereits entschieden.

In der Jägerzeile dagegen tobte der wütende Straßenkampf bis gegen 5 Uhr fort. Dort floss das meiste Blut. Die ungemein solid gebaute große Barrikade, auf welcher eine deutsche und eine ungarische Fahne flatterte hielt sich verzweifelt ungeachtet des fürchterlichen Kartätschenfeuers und der Granaten, die hinter ihr in Menge auf dem Straßenpflaster platzten.

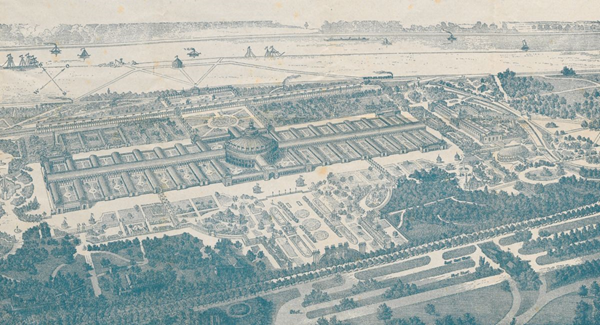

Die Weltausstellung 1873

Am 1. Mai 1873 ist es endlich so weit, die Weltausstellung wird eröffnet. Die hohen Herrschaften begeben sich zur Eröffnung in den Prater. Leider steht die Veranstaltung von Beginn an unter keinem guten Stern, denn es ist an diesem Tag kalt und regnet in Strömen und die Anfahrt ist eine schlammige Angelegenheit. Da die Bauarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind, stört der Baulärm die Eröffnungsansprachen in der Rotunde.

Aber dies ist noch lange nicht das Ende der Unannehmlichkeiten, denn am 9. Mai folgt eine wirkliche Katastrophe, es kommt zum Börsenkrach. Im Zuge der Gründerzeit ist heftig spekuliert worden, jeder glaubt durch Spekulationen reich werden zu können, der Staat verzichtet auf Regulationen, da man glaubt, der Markt werde alles regeln. 1867 gibt es in Österreich 11 Aktienbanken und 1873 sind es plötzlich 140. Am Vormittag des „Schwarzen Freitag“ müssen 120 dieser Banken Insolvenz anmelden, da sie kein Geld mehr an die Bevölkerung auszahlen können, die die Institute stürmen, da sie ihr Geld retten wollen.

Die nächste Katastrophe ereignet sich im Juni als die Cholera in Wien ausbricht. Das passiert ausgerechnet im noblen, neu eröffneten Hotel Donau, wo die Britin Anna Maria Brewster an der Cholera stirbt. Die österreichischen Zeitungen versuchen den Choleraausbruch zu verschweigen, aber als ein Artikel in der Londoner Times erscheint, ist das nicht mehr möglich. In Wien sterben 3000 Menschen, in der gesamten Monarchie gibt es fast eine halbe Million Opfer der Seuche

Erstmals gibt es auch einen Frauenpavillon. Es ist ursprünglich geplant zu zeigen, was Frauen auf dem Gebiet der Arbeit leisten können, auch ein „Kongress zur Frauenfrage“ ist vorgesehen. Schlussendlich konzentriert man sich auf die Präsentation typisch weiblicher Tätigkeiten wie Hausarbeit, Heimarbeit, Weberei- und Stickarbeiten. Im Eingangsbereich des Frauenpavillons präsentiert man das Bild „Die Hausfrau“ von Ludwig Richter. Die Realität der Frauen aus dem Arbeitermilieu, die 25-40 Kreuzer als Hilfskräfte verdienen und noch den Haushalt zu bewältigen haben, wird nicht berührt.

Die Texte stammen großteils aus unserer Broschüre, wo die jeweiligen Quellenangaben vermerkt sind.