Eine Stadtwanderung auf den umkämpften Spuren von Arbeit und Migration gestern und heute

Die ersten Teilnehmer:innen treffen bereits um 08:20 ein und machen sich auf die Suche nach einem Morgenkaffee. Um knapp nach 09:00 begrüßen Daniela und Philip die Teilnehmer:innen zum Rundgang. Die Wettervorhersage meint es gut mit uns, denn von 09:00 bis 15:00 dürfte es eine Regenpause geben ideal für uns.

Kübra, Isabella, Brigitte, Werner, Katarzyna begleiten die Gruppe, u, bei den einzelnen Stationen Inputs zu den Themen der Wanderung zu geben.

Nach der Begrüßung und Klärung der Organisation erläuterte Daniela den historischen Hintergrund des Treffpunkts. Hier am Otto-Probst-Platz wird dem Leben und Wirken von Otto Probst, geboren am 29.12.1911, gedenkt. Er wurde als Funktionär der Revolutionären Sozialisten und Vorsitzender der SAJ Favoriten 1935 verhaftet und war Angeklagter im Sozialistenprozess 1936. Am August 1939 verhaftete ihn die Gestapo im Zuge der Aktion gegen die

Revolutionären Sozialisten. Vom September 1939 bis Juni 1943 war Probst Häftling im KZ Buchenwald, anschließend wurde er einer Strafkompanie der Deutschen Wehrmacht an der Ostfront zugeteilt.

1945 war Probst Abgeordneter zum Nationalrat, von 1946 bis 1970 Zentralsekretär der SPÖ und dann vier Jahre Obmann der SPÖ Wien. Von 1963 bis 1966 war er Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft. Ab 1970 hatte er das Amt des Dritten Nationalratspräsidenten. In seinem Wirken als Verkehrsminister ist auch die Fußachaffäre verbunden. Der Name der kleinen Vorarlberger Bodensee-Gemeinde Fußach ist Synonym geworden für einen Skandal, der sich an der Taufe eines Bodenseeschiffes (des späteren Motorschiffes Vorarlberg) entzündete.

Er starb am 22. Dezember 1978 in seinem Arbeitszimmer im Parlament1 und wurde in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.2

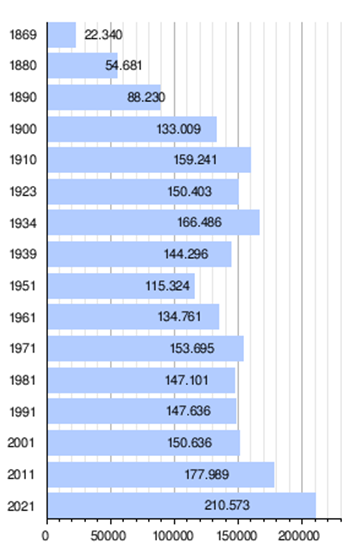

Bevölkerungsentwicklung in Favoriten

Der Bezirk Favoriten umfasste 1869 nur 22.340 Einwohner. Durch den enormen Zustrom von Arbeitern in das Bezirksgebiet bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs versiebenfachte sich die Bezirksbevölkerung bis 1910 auf 159.241 Einwohner.3

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer massiven Einwanderung von Arbeitern und Handwerkern aus Böhmen und Mähren. Legendär waren die böhmischen Köchinnen und Ammen, die in den Wiener Herrschafts- und Bürgerhäusern Beschäftigung fanden, aber auch die sogenannten “Ziegelbehm”, die am Wienerberg unter schwierigsten Bedingungen ihr Leben fristeten.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erreichte die tschechische Zuwanderung ihren Höhepunkt. Bei der Volkszählung des Jahres 1900 gaben zwar “nur” 103.000 von 1,7 Millionen Einwohnern “Tschechisch” oder “Slowakisch” als Muttersprache an, es wird jedoch geschätzt, dass während des Ersten Weltkriegs etwa 300.000 Tschechen und Slowaken in Wien gelebt haben. In Favoriten dürfte es mehr als ein Viertel der Bevölkerung gewesen sein; allein hier gab es über 50 Kultur- und Sportvereine – der bekannteste von ihnen ist der Verein Sokol.4

Die Ziegelarbeiter:innen in Favoriten

Um 1820 war das Ziegelwerk am Wienerberg das größte Europas, wo mehrere tausend Menschen beschäftigt waren. Um 1820 gab es rund 100 Arbeiter-innenwohnhäuser am Wienerberg. Jede Familie hatte eine kleine Wohnung mit einem Zimmer und einer Küche. Die Sozialleistungen sorgten für eine starke Bindung der Arbeiter:innen an den Betrieb, aber auch für Kontrolle des Betriebs über die dort Beschäftigten.5

1869 – Der Gang an die Börse mit der obersten Maxime der Gewinnoptimierung für die Aktionäre

Als aus dem Privatunternehmen eine Aktiengesellschaft wurde, war es vorbei mit den Sozialleistungen. Der Börsegang bedeutete dramatische Verschlechterungen für die Arbeiter:innen.

- Die Wohnhäuser wurden extrem überbelegt. Aus Wohnhäusern wurden Schlafsäle, wo bis zu 70 Menschen zusammengepfercht wurden.

- Soziale Missstände – Männer, Frauen, Kinder ohne Intim- und Privatsphäre. Frauen, die in einem Eck auf Stroh ihre Kinder gebären.

- Kinderarbeit stand an der Tagesordnung.

- Ein 15-Stunden-Tag innerhalb einer 90-Stunden-Woche war üblich.6

- Es wurde immer weniger Lohn ausbezahlt. Die Auszahlung erfolgt in „Blech“, mit dem man nur in speziellen Kantinen die überteuerten Waren beziehen konnte. Dieses verbotene Trucksystem führte zu einer „doppelten“ Ausbeutung der geschundenen Arbeiter:innen.

- Sie durften den Betrieb auch außerhalb der Arbeitszeit nicht verlassen, sonst folgte die sofortige Entlassung, gleichbedeutend mit sofortiger Obdachlosigkeit und dem Zwang zum Betteln um Nahrung.

- Die Kantineure – Blockwarte der Ziegelbarone – hielten strenge Ordnung, oftmals auch mit dem Ochsenziemer7, mit dem sie jedes Aufbegehren niederschlugen.

Der Streik der Ziegelarbeiter:innen

Am 15. April 1895 traten, wie fast alljährlich in dieser Zeit, die Ziegelarbeiter, über viertausend Männer und Frauen, in Streik, weil ihnen im Winter die Akkordlöhne gekürzt wurden und sie sich erst im Frühjahr infolge der erhöhten Bautätigkeit wieder höhere Löhne erkämpfen konnten.

Die Ziegelarbeiter:innen begannen sich zu organisieren, nicht nur in Wien, sondern auch in Böhmen, Mähren und Galizien. Eine der ersten sichtbaren Zeichen ihrer Stärke, war der Streik der Ziegelarbeiter:innen. Nun verlangten sie einen Wochenlohn von 18 Gulden (bei einer tgl. Arbeitszeit von 4 Uhr früh bis 9 Uhr abends) sowie die Abschaffung der sogenannten Prämien, die eigentlich Abzüge vom Lohn waren — das genügte, um Gendarmerie und Militär gegen sie in Bewegung zu setzen. Eine Reihe blutiger Zusammenstöße, wobei Arbeiter und Arbeiterinnen lebensgefährliche oder wenigstens schwere Säbelhiebe bekamen, ereignete sich, ohne dass die Regierung mehr tat, als eben ihre bewaffnete Macht in den Dienst des Kapitals zu setzen. Die „Arbeiterzeitung“ brachte eine Reihe von Artikeln, die mehr oder minder konfisziert wurden.

Im April 1895 streikten rund 10.000 Arbeiter:innen in 30 Ziegeleien. Ziegel wurden nicht verladen und nicht ausgeliefert.8

Die Gewerkschaften organisierten eine Solidaritätskampagne, in Gast-häusern wurde kostenloses Essen an Streikende ausgegeben und Frauen

sammelten Kleidung. Victor Adler und der Reichsratsabgeordnete Engelbert Pernersdorfer besuchten die Ziegelwerke. Nach acht Streiktagen stand das Ergebnis fest: Lohnerhöhung von durchschnittlich 15 Prozent, Einhaltung des Elf-Stundentages, die Sonntagsruhe und ein gerechtes Prämiensystem. Der eigentliche Erfolg war aber, dass der Staat und die Firmenleitungen erstmals direkt mit Gewerkschaftern und Vertretern der Ziegelarbeiter:innen verhandelten und diese als gleichberechtigte Verhandlungsparteien anerkannten.

Die große Bedeutung der Tschech:innen in der Gewerkschaftsbewegung

Eine der wichtigsten Gründungen war jene der Gewerkschaftsorganisation der Ziegelarbeiter:innen. Zunächst gab es „noch keine Fachorganisationen, es bestand nur der ‚Arbeiter-Bildungsverein für Inzersdorf und Umgebung’ mit etwa 300 Mitgliedern.

Nach dem großen Streik der Ziegeleiarbeiter im April 1895 wurde der Verein polizeilich aufgelöst.“ Nur ein Jahr später wurde allerdings der „Fachverein der Ziegeleiarbeiter in Österreich“ (Odborný spolek Cihlářských dělníků v Rakousku) gegründet. Sein Wachstum schritt äußerst schnell voran, sodass 1897 bereits elf Zweigstellen in der Stadt Wien und dem Umland existierten. Dadurch, dass 90% der Ziegeleiarbeiter:innen Tschech:innen waren, war trotz eines Verbots der Bezirkshauptmannschaft die Versammlungssprache Tschechisch. 1899 verfügte der Verein über 1360 Mitglieder. Die 1905 gegründete Union der Ziegeleiarbeiter:innen bestand gar aus 1625 Mitgliedern.9

Die Auswirkungen des Reichsfremdarbeitergesetz der Monarchie bis heute

Während die Zuwanderung aus den verschiedenen Teilen der Monarchie selbst ungeregelt blieb, wurde durch die Kombination von Heimatrecht, Armenfürsorge und

Schubwesen dafür gesorgt, daß Migrant:innen eine flexible Unterschicht in den neuen

Arbeitsmärkten bildeten, die bei dauernder Arbeitslosigkeit auch wieder in die

Herkunftsregionen “exportiert” werden konnte. In dieser Hinsicht gibt es bemerkenswerte

Kontinuitäten bis herauf zur Gegenwart. Die Situation der ausländischen Zuwanderer von heute mit unsicherem Aufenthaltsstatus, vorenthaltenen Sozialhilfeleistungen der Länder und drohender Aufenthaltsbeendigung bei Mittellosigkeit unterscheidet sich gar nicht so sehr von jener der einstigen Binnenmigrant:innen wie zum Beispiel die ziegel:arbeiter:innen.10

Wohnsituation in Wien

Die Wohnsituation in Wien war eine der schlechtesten in ganz Europa. Die infektiöse Lungenerkrankung Tuberkulose wurde in vielen Ländern daher auch „die Wiener Krankheit“ genannt. Am 12. April 1917 wurden rund 555.000 Wohnungen gezählt. Davon waren rund 406.000 oder 73 Prozent Kleinwohnungen. Von diesen „Kleinwohnungen“ waren rund 30.000 selbständige Kabinette ohne jeden Nebenraum. Die aus Zimmer und Küche bestehenden Wohnungen der Vorkriegszeit hatten eine Fläche von 25 bis 28 Quadratmeter, bei Küche und Kabinett gar nur 16 bis 18 Quadratmeter.

In den vorzugsweise von Arbeitern bewohnten Bezirken war der Anteil an Kleinwohnungen, bis zu 90 Prozent und darüber. Auch die Ausstattung der Wohnungen war unzulänglich. Dies galt in besonderem Maße von den kleinen und kleinsten Wohnungen. So hatten nach der amtlichen Zählung aus dem Jahre 1919 92 % das Klosett auf dem Gang, 95 % die Wasserleitung auf dem Gang, nur 14 % hatten Gas eingeleitet und nur 7 % besaßen elektrisches Licht.11

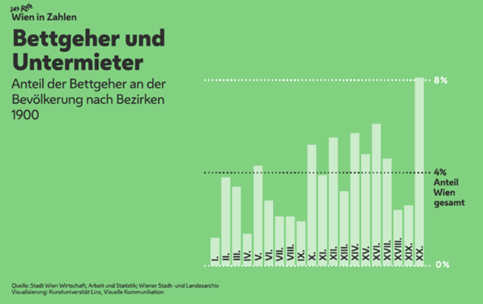

Zusätzlich verschärft wurde die Wohnsituation durch zahlreiche Bettgeher. Um 1900 waren ca. 170.000 Personen in Wien Bettgeher oder Untermieter – rund ein Zehntel der Bevölkerung.12

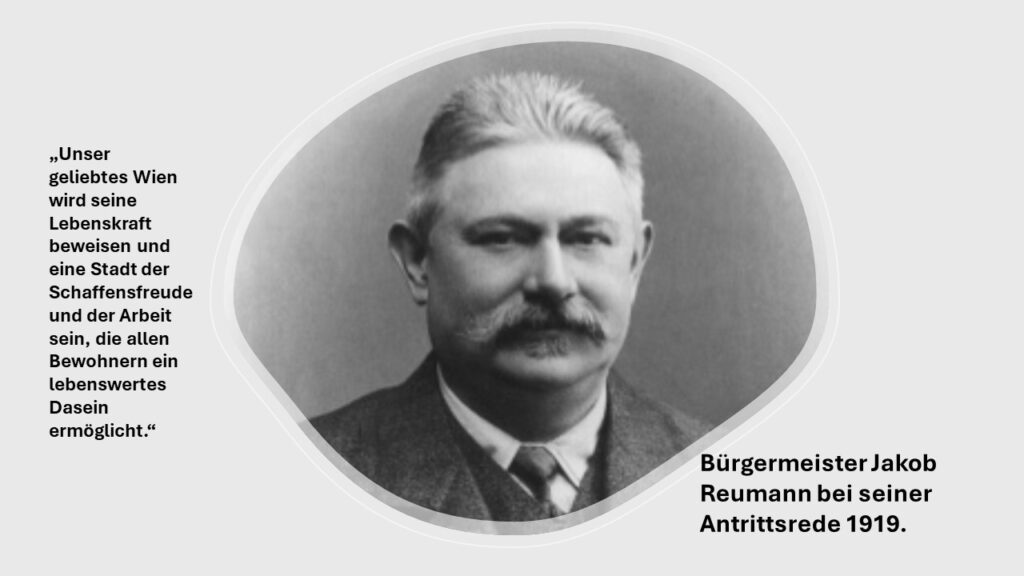

Wohnbau im Roten Wien

Das am 21. September 1923 beschlossene „erste Wohnbauprogramm“ sah die Errichtung von 25.000 neuen Wohnungen vor; ein Ziel, das bis 1926 verwirklicht werden konnte. 1927 folgte das „zweite Wohnbauprogramm“ mit dem Ziel der Errichtung von weiteren 30.000 Wohneinheiten. Bis 1934 wurden auf diese Weise in Wien 65.000 Gemeindewohnungen errichtet.13

Karl-Wrba-Hof

Der Karl-Wrba-Hof14, benannt nach dem langjährigen Bezirksvorsteher Karl Wrba, ist eine Stadt in der Stadt: Neben den 1.048 Wohnungen verfügt die Anlage über eine Volksschule (Arch: Kurt Eckl, Herbert Prehsler; 1980/81), zwei Kindertagesheime (Arch: Herbert Thurner; 1975-1980), einen Pensionistenclub, zahlreiche soziale Einrichtungen.

Einkaufsmöglichkeiten sowie ärztliche Versorgung.15

Die Besiedlung des Karl-Wrba-Hofes erfolgte 1981. Eine Vielzahl von Flachbauten vor allem im Hofinneren sowie Balkone, Loggien, Terrassen und die gelblich-beigen Eternitfassaden prägen das äußere Erscheinungsbild. Ein Hof geht in den anderen über. Durchgänge, Gassen, Stiegen, Rampen und Arkaden verbinden die einzelnen Teile der Anlage miteinander.

Karl Wrba

Der geborene Favoritner Karl Wrba (1900 – 1973) war zunächst Feinmechanikerlehrling bei der Firma Ericsson in der Absberggasse, wo er bereits mit der sozialdemokratischen Bewegung in Kontakt kam. 1920 wurde er zum jüngsten Sektionsleiter der Partei in Wien. 1925 wurde er Straßenbahnschaffner und ein Jahr später Personalvertreter im Betriebsbahnhof Favoriten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs versammelte Wrba ehemalige Genossen in seiner Wohnung im Pölzerhof und wurde zum Sprecher der Favoritner SPÖ bestellt. Nach den ersten freien Wahlen war er Bezirksvorsteher vom 16. April 1946 bis 11. Mai 1966. In die zwanzigjährige Amtszeit fiel vor allem der Wiederaufbau des im Krieg schwer zerstörten Bezirkes.16

Wasser und Bäder als Hygienemaßnahme im Roten Wien

Thomas Mann schreibt 1932: „Es ist erstaunlich und im höchsten Maß bewundernswert, was hier vom hygienischen, ästhetischen und sozialen Standpunkt an Vorbildlichen geschaffen und von keiner Stadt der Welt übertroffen wurde.“17

Da in den Massenquartieren der Arbeiter Ende des 19. Jahrhunderts unhaltbare hygienische Zustände herrschten, begann die Wiener Stadtverwaltung schon damals mit der Anlage von “Volksbädern” in allen Bezirken.

Anknüpfend an die Idee der Volksbäder und parallel zur kommunalen Wohnbautätigkeit wurde ein kommunales Bäderkonzept erstellt. Die neuen Arbeiterbäder waren mit Schwimmhallen, Dampfbädern und Kurabteilungen z.T. aufwendig gestaltet; Einrichtungen, die bis dato nur den wohlhabenden Schichten zugänglich waren, sollten damit auch der arbeitenden Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Im Zweiten Weltkrieg wurden von den 72 Bädern der Stadt Wien sieben vollkommen zerstört und 23 schwer beschädigt. Noch im Verlauf des Jahres 1945 konnten 30 Bäder ihren Betrieb wieder aufnehmen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten entstanden weitere große Frei- und Hallenbäder wie das Laaerbergbad (10., Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2).18

Ein Sommerbad19 am Südhang des Laaer Bergs, errichtet 1957-1959. Bei Arbeitsunfällen während der Errichtung des Laaerbergbades kamen zwei Personen ums Leben.20 Bei der Planung des Laaerbergbades wurde auch die Möglichkeit der Veranstaltung von Sportbewerben berücksichtigt und das Sportbecken entsprechend dimensioniert, gegenüber dem restlichen Badebetrieb absperrbar und mit Sitz- und Stehplätzen für rund 1.350 Zuseher angelegt.21

Eröffnung des Erinnerungsweges Wien-Favoriten

Mehrsprachiges Gedenkprojekt der BAfEP Ettenreichgasse

Ecke Urselbrunnergasse/ Laaerwald

Gewidmet den Opfern des 10. Bezirks von 1938 – 1945

Schwerpunkt Interkulturelle Kompetenz:22 Wo fängt diskriminierendes Denken an? Woher stammen meine „Bilder im Kopf“? Warum ist meine Wahrnehmung, mein Fühlen, Denken und Handeln kulturbedingt?

Wie kommen Werte in die Menschen? Wie lernt man die Mechanismen von Ausgrenzung und Rassismus verstehen? Was hat Macht mit Diskriminierung zu tun? Was hat Sprache mit Identität zu tun? Wie erklärt man das Thema Not in anderen Ländern? Was bedeutet Flucht? Was sind die Gründe dafür? Wie kann ich Vielfalt im Kindergarten fördern? Wie kann ich Kindern Werte vermitteln?

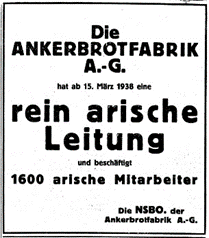

Die Ankerbrotfabrik

Die Firma Ankerbrot wurde 1891 von den jüdischen Gebrüder Mendl in Wien gegründet. Damals war die Fabrik am Keplerplatz mit 25 Bäcker. 1892 wurde dann hier in der Absberggasse eine neue, größere Fabrik errichtet. Diese wurde bald zu klein und fast jährlich gab es Zubauten für Öfen, Lagern und Maschinen, eine Mühle und eines Kornspeichers.23

Um 1907 wurde das Ankerzeichen zum Namensgeber. Die Firma hieß seitdem auch offizielle „Ankerbrotfabrik“- Das Markenzeichen, der Anker, stand als Symbol für Sicherheit, Verlässlichkeit, Beständigkeit und Vertrauen.24

Ende des Jahres 1894 kam es zu einem schweren Konflikt zwischen Belegschaft und Unternehmensführung. Die Zustände in der Fabrik waren unhaltbar laut Gewerkschaft. Es kam zu einem Boykottaufruf in der Arbeiter-Zeitung. Erst im Frühjahr 1885 endete dieser. Franz Silberer, einer der führenden Gewerkschafter der Bäckereiarbeiter wurde in der Ankerbrotfabrik angestellt und konnte von dort aus die mächtige Ortsgruppe Favoriten aufbauen. Für die junge Gewerkschaftsbewegung war es die erste Blockade gegen ein Konsumprodukt in Österreich. Erstmals ließen die Arbeiter „ihre Macht als Konsumenten“ erkennen.

1934 wuchs innerhalb der mittlerweile 1.600 Beschäftigten der Widerstand gegen die autoritäre Regierung unter Engelbert Dollfuß. Während der Februarkämpfe 1934 zwischen Sozialdemokratie und Dollfuß-Regime war die Fabrik ein Stützpunkt des Republikanischen Schutzbundes. Am 13. Februar kam es zu einem Kampf, bei dem der Schutzbündler Alexander Scheck erschossen wurde.

Nach der Niederschlagung des Aufstandes wurde zahlreiche Ankerbrot-Arbeiter verhaftet. Die Unternehmerfamilie flüchtete 1938 in verschiedene Länder. Vom September 1944 bis zum März 1945 befand sich in der Ankerbrotfabrik ein Zwangsarbeiterlager für ungarische Juden

Zwischen 1969 bis 2013 kommt es zu wechselnden Verhältnissen mit neuen Eigentümern. Seit 2013 ist Ankerbrot Teil der österreichischen Austro Holding Gruppe.

2024 ist die Großbäckerei nach mehr als 130 Jahren in Wien Favoriten ins niederösterreichische Lichtenwörth übersiedelt. Ankerbrot beschäftigt heute rund 1.100 Mitarbeiter:innen aus über 44 Nationen. Es gibt eine Kooperation mit den Wiener Kinderfreunden, mit Concordia Sozialprojekte und deren Schwester-Organisationen in Rumänien, Bulgarien, der Republik Moldau und Deutschland.

Nachnutzung historischer Gebäude

Anfang 2009 kaufte die Loft City GmbH & Co KG stillgelegte Teile der Fabriksgebäude und bewahrte sie vor dem Abriss. Seit 2015 gibt es hier das neue Kulturareal „Brotfabrik Wien“. Es gibt verschiedene Raumnutzungen wie die SOB Schule für Sozialbetreuungsberufe und ein Lerncafe der Caritas, eine Kantine, die Fotogalerie OstLicht, ein Sitzmöbelvetrieb, Galerien, Ateliers, Schauräume und Büros.25

Quellennachweis:

- Wikipediaeintrag zu Otto Probst ↩︎

- Gedenken und Mahnen in Wien, Gedenkstätten zu Widerstand und Verfolgung, Exil, Befreiung. Hrsg. DÖW, Wien 1998, Seite 225, ISBN 3-216-30330-6 ↩︎

- Wikipedia zu Favoriten ↩︎

- Weblexikon der Wiener Sozialdemokratie – Tschechen in Wien ↩︎

- Oben das Bild – Wien und die Ziegelböhm am MonteLaa ↩︎

- Favoritner Museumsblätter, Nummer 30, Walter Sturm, Wien 2004, Seite 55 ↩︎

- Früher wurden Ochsenziemer wie Peitschen zur Bestrafung bzw. Züchtigung von Menschen und Tieren oder zum Viehtrieb eingesetzt. ↩︎

- Marliese Mendel, Homepage des ÖGB zu Gewerkschaftsgeschichte – Victor Adler und die Ziegelarbeiter:innen ↩︎

- Diplomarbeit – Die tschechische Zuwanderung nach Wien von 1850 bis 1914. Zwischen Beibehaltung nationaler Identität und vollständiger Assimilation.“ 2019, Thomas Eisinger, Seiten 70ff ↩︎

- »Nach Rasse und Sprache verschieden«

Migrationspolitik in Österreich von der Monarchie bis heute

Rainer Bauböck – Reihe Politikwissenschaft / Political Science Series No. 31 – März 1996, Institut für Höhere Studien (IHS), Wien, Seite 3 ↩︎ - Bezirksmuseum Leopoldstadt, Wohnsituation vor 1918 ↩︎

- Magazin des Wien Museum von Alina Pohl, 9.12.2019 ↩︎

- Wien Geschichte Wiki, Wohnbaupolitik des Roten Wien ↩︎

- Foto aus Wikipedia, Von Thomas Ledl – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17743727 ↩︎

- Wiener Wohnen ↩︎

- Wikipediaeintrag zu Karl Wrba ↩︎

- Das Rote Wien in Zahlen 1919-1934, Hrsg.: Stadt Wien, Wien 2019, MA 23 ↩︎

- Das Rote Wien – Weblexikon der Wiener Sozialdemokratie – Literatur aus Claudia Feichtenberger, Unsere Bäder – von der Badestube zur Erlebniswelt, 1994; Wilhelm Seledec, Helmut Kretschmer, Herbert Lauscha, Baden und Bäder in Wien, 1987; Helfried Seemann und Christian Lunzer, Wiener Bäder, 2004. ↩︎

- Das Bild: Baustelle des Laaerbergbad 1958, Geschichte Wiki Wien ↩︎

- Wiener Rathauskorrespondenz vom 14. August 1959, Blatt 1642 ↩︎

- Wikipedia Laaerbergbad ↩︎

- Homepage der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik ↩︎

- Ankerbrot Die Geschichte einer großen Bäckerei, Brandstätter Verlag, ISBN 978-3-85033-555-3 ↩︎

- https://www.ankerbrot.at/ankerbrot/firmengeschichte ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Ankerbrot ↩︎